②ではロマ児童に対する「学級隔離」が、どのような社会的文脈で発生したのかを論じた。本稿は、その事例を踏まえて、日本で外国にルーツを持つ子どもたちへの教育がとりうる方向性を考察する。

①の冒頭であげた統計のような割合が、どのような編成プロセスの結果としてあらわれたのか正確にはわからない。また、そもそも義務教育課程に就学していない外国籍の子どもが一定数おり、その実態把握が多くの地方自治体で行われていないとも指摘されている(奴久妻 2014)。日本の現行の法律では、教育をうける権利、うける機会を設ける義務は「国民」に限定されており、外国籍の子どもが教育をうける権利が法律で明文化されていないという深刻な問題もある。もとより外国にルーツを持つ子どもたちの学びについては、具体的・個別的に向き合い、提言している人々が大勢いる。ここではロマの事例から見出せることを一般化して考えてみたい。

何が問題となりうるか

特別支援教育のような制度が、場合によってロマ児童に対する「学級隔離」のような状態を生む可能性は、おそらく常にあるだろう。外国にルーツを持つ子どもが引き続き増加し、学校内が多様化する一方で、現場の細やかな対応許容範囲を越えていきながら、既存の教育制度が枷となるほどにその可能性は高まる。

もちろん、外国にルーツを持つといっても、国籍も日本、外国、無国籍の場合があれば、日本で生まれ育った場合、外国からやってきた場合、日本生まれで外国育ちで日本に戻ってきた場合、外国からやって来た時の年齢、事情、保護者の日本での立場等、まったく一様ではない。それは、子ども1人1人を「外国にルーツを持つ子ども」として一まとめにすることが適切ではなく、教育支援が必要な場合、その中身は個々の子どもによってまったく違うであろうことを意味している。

その上で、まず学習上での言語能力に問題があるならば、フォローアップは必要になる。ロマ児童の事例から考えるに、少なくとも一義的に言語を理由とした個別の教育は、あくまで「通常学級」での学びを前提として行われるのが良い。つまり、言語ができない子どものための暫定的な別カリキュラムに固定化され、通常学級に再編入される可能性が無くなるような事態を避ける。純粋に言語的コミュニケーションの用法を身につけるという目的で言えば、ある程度土台となる認識・表現の回路を得た後は、通常学級で主流言語話者の児童とともに学ぶ方が有効だろう。

もし、多数の児童が現行の学習カリキュラムに対応できる言語能力を持たないような事態になってきたら、逆に通常学級のカリキュラムそのものを改革し、幅を広げる必要が出てくる。つまり、日本語を含めた言語学習にかかわる方法、学習時間量、タイミングを、子どもの学び全体の中で位置づけ直す、拡大することが必要になる。おそらく、学校で身につける言語と言葉の問題は、外国にルーツを持つ子どもだけにあらわれるものではないだろう。時代によって、社会と技術の移り変わりに伴う新しい表現の技法と失われる言葉の繊細さなどもある。個別の局面で対応するだけではなく、制度そのものの柔軟さを作る可能性も確保しておいた方がいい。

逆に、子どもが教育現場で用いられる言語を十分にできない場合、子どもを受け入れる教育者の言語理解能力も問われることになる。つまり、子どもたちが非主流言語を母語とする場合、その母語を理解できるスタッフがどれぐらい確保されているか。複数の母語を持ちながら、年齢相応の言語能力がないとされる「ダブルリミテッド」の子どもの場合、限定的な表現から意を汲むだけの読み聴きができるかという点である。

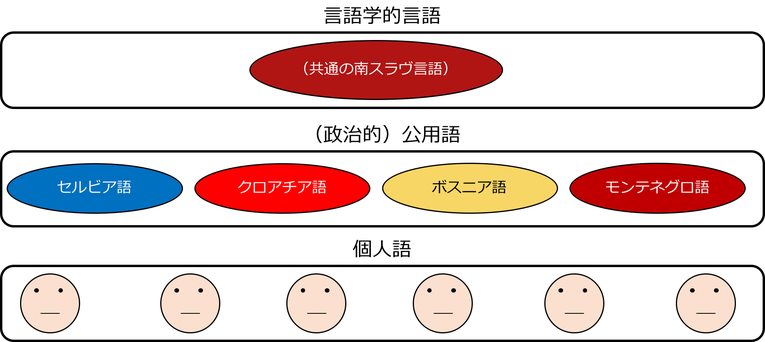

少し脱線するが、2017年に旧ユーゴスラヴィア地域の言語学者たちによって「共通言語宣言」が出された。ユーゴ諸国が分裂した後のセルビア語、クロアチア語、ボスニア語、モンテネグロ語という各国の公用語は、アメリカ英語とイギリス英語のように、同じ言語の別の種類なのだと結論付けた宣言である(Jezici i Nacionalizmi 2017)。ここでは、異なる公用語が政治的な文脈で作り出されたことと、「異言語」間でほぼ完全に相互理解可能な現実が指摘されている。

さらに重要なのは、その根底に、そもそも言語は個人レベルで異なるという前提があることだ。諸個人が用いている言葉は、「同じ言語」であっても、それぞれが込める意味や認識、発音、文法、あらゆる面で独自の「個人語」として表出される。モノリンガルだろうとマルチリンガルだろうと、その個人語はそれぞれの人生で積み重ねてきた経験の上に成り立つ。それは年齢に関係なく、5歳の子どもから80歳の老人まで共通する。

だから、「母語」とか「第二言語」といった言葉は便宜上の表現と言える。あらゆる諸個人は、みな別の言語で表現している。その上で、お互いの共通(と認識される)部分によってコミュニケーションをとっている。ダブルリミテッドは存在論的にリミテッドされているわけではなく、全ての人と同じようにその人なりの言語文化を持っている。それに対して制限をかけるのは、コミュニケーション規範や社会の具体的な形である。「年齢相応」というのも、現行の学校教育や社会的コミュニケーションの「常識」の上で、これぐらい必要という意味での基準だろう。もちろん、言語がコミュニケーションの基本形態である以上、年齢相応の能力は無視できない。しかし少なくとも、子どもと向き合う大人としては、基準の上から動かないのではなく、子どもたちの経験そのもののあらわれとしての言葉に近づく姿勢を持っていたいと思う。また、狭い意味での言語だけではなく、その子どもが持っているバックグラウンド、置かれている環境を、一面的に断じることなく理解する姿勢も持っていたいと思う。

ただ、そのような受け入れ方が可能になるためには、学校の教員や自治体の職員が、それだけの余裕と経験を伴って仕事場で働ける環境が必要になる。準備しきれていない場所で、繊細な対応をしてほしいと言っても無理がある。偏見をもたない意識や、善意はもちろん大事だが、それだけでカバーしきれるものでもない。間接差別は悪意の存在を前提としない。それを回避することは、経験の問題であり、システムの問題であり、言語=文化的多様性にかかわる体力の問題になる。明確な基準を定めて、形式的要件に従うことだけで回避されるものでもない。逆に、それを満たさず恣意的に判断することが望ましいわけでもない。ロマ児童に対する学級隔離の有効な解決策が、いまだ見出されていないのと同じように、分かりやすい決定的な方法はないが、対策の必要はどうしてもある。

また、ロマ児童の事例から考えられることとして、外国にルーツを持つということは、普段の生活でしたがっている規範と、学校で言われる規範がずれる可能性が、通常以上に大きい場合がありうるということである。ことわるまでもないが、学校の規範がいつも正しいわけではないし、日本社会の一般的な規範でさえそこに反映されているとも限らない。むしろ「ブラック校則」によって子どもに理不尽な制約をかけるケースもある以上、どこにルーツを持とうが学校の規範と衝突する可能性はある。

問題は、学校での規範から逸脱したふるまいが、その児童のルーツと結びつけて語られる危険性である。ロマ児童が「怠惰で暴力的で不衛生」と言われる時、ロマはそういう人々だというバイアスが前提にあり、その言葉が発せられることによってバイアスが強化される。しかし、「なぜそうふるまうのか」という素朴で重要な問いが、偏見によっておおい隠されてしまってはならない。怠惰なのは授業の方法が適していないからではないか、暴力的になるのは蔑視と敵意にさらされることへの反動ではないか、不衛生に見えるのは家庭の経済状況と関係していないか。欧州でのロマの人々のように、児童のルーツに関係する属性に対して日本社会の偏見が強く固定されているほど、あっさりと「問題児」扱いされてしまう危険性は高くなるだろう。

さらに、ロマ児童への「学級隔離」に対する欧州諸国の政策方針が変化した土台には、欧州人権裁判所での判決があった。つまり、隔離を受けた児童や保護者がそれを不当だとし、国内裁判所に訴えても救済されなかった際に、もう1つ救済機関があったことによって問題解決への道が生まれたということである。裏を返せば、救済措置が限られていることが、外国にルーツを持つ子どもたちに理不尽を継続して強いる構造的土台になる恐れがある。そもそも、実態として差別があるかどうか以前に、不当に扱われたと感じたときの救済の可能性が可視化されていないのは、当事者にとって相当なプレッシャーになるだろう。ましてや、実際に理不尽な暴力を受けている場合に、技能実習生も、入管で虐待を受ける人々も、日本の現行の法律で十分な救済を受けられていないケースが数多く存在する。子どもに対してだけは大丈夫と、果たして言えるだろうか。

どんな対策がありうるか

まず、子どもたちがスムーズに教育課程に就学するための就学前教育は重要になる。一般的には保育園や幼稚園などになるが、よりインフォーマルな形での支援もありうる。また、中学や高校など、一定の年齢になってから日本へ来て就学するような子どもの場合、学校へ通い始める前の言語教育などが必要な場合もあるだろう。ロマ児童の場合、言語学習と主流社会の文化的慣習への適応という側面から、就学前教育が重視されている。加えて、幼少期は差異に対する偏見が定着していない段階のため、その時期に現実の多様性に触れることは、ロマの子どもと非ロマの子どもの双方にとって重要な経験になる。

ただし日本では、ルーツに関係なく、特に都市部では幼稚園や保育園に入りにくく待機児童も出ているという事情がある。また、保護者が日本に来て日が浅いような場合、就学前教育の手続きに関する情報へのアクセスも十分ではない可能性もある。就学前教育に限らず、教育をうける権利が保障されていない外国籍の子どもに対する支援も体系的に、しかし個々の状況にあうようになされる必要がある。ロマの人々に関しては、就学時期を逸した人々への教育も推進されている。大人になるまで就学してこなかったり、義務教育課程を途中で中退してしまった人々に対する、識字能力の獲得や自己評価の向上などを目的とした成人教育である。全体の状況の中で、外国にルーツを持つ子どもの就学前教育を課題として位置づける必要はあるだろう。

他方で、教員に対する研修やトレーニングも必要になる。ロマ教育に関しては、例えばEUのファンドで2007~09年の間に実施された「ロマ包摂のための現職研修(INSETRom)」プロジェクトなどが存在した。このプロジェクトには8ヵ国が参加し、教員や心理カウンセラーらの定期的な研修が行われた。研修では、文化一般、ステレオタイプと偏見、ロマの歴史、ロマ文化、学校における芸術と文化的多様性、異文化教育、クラス運営と方法論、カリキュラム、教員と保護者のコミュニケーションといったテーマ別に、参加者の間での認識の交換、学習グループワークなどが実施された。教育関係者が研修からロマの人々の多様性や自分たちの教育方法の特性を学んだ上で、ロマ児童への教育のための研修ノウハウとして蓄積された(Karagiorgi [et.al] 2009)。

必ずしも大規模である必要はないだろうが、外国にルーツをもつ子どもが増えるほど、そうした子どもたちと向き合うための研修を教員免許の取得課程で確保することや、現在教育に従事している教員に課すことが必要になってくるだろう。また、外国にルーツを持つ多くの子どもたちが学校の先生になることを目指してくれれば、子どもの多様性を受け止める素地が学校現場に生まれることにつながるかもしれない。ただし、教員数が減少しており、その労働条件の過酷さも良く知られている通りであり、これも全体の状況の改善と合わせて考えられる必要がある。

また、正規の教員以外に、子どもとルーツを同じくする人々をコーディネーターやミディエータ―として配置する方法もありうる。ロマの場合、地域、集団によって言語やアイデンティティが異なることから、それぞれに理解の深い教員あるいはロマ教員を確保することが難しい。そもそも、②で示したように教育を修了したロマの人々が少ない持点で、ロマ教員の絶対数そのものも少なくなる。そのため、同じ地域に住むロマの人々の中から、ロマ社会と学校をつなぐコーディネーターを育成して配置するということが行われている。

子どものルーツが多様になるほど、一般的な「多文化共生」の理念だけでは受け止めきれず、個別の境遇に向き合う必要が出てくる。その時に、近い境遇を経験してきた大人は、子どもと世界の仲介者として立つ潜在性を秘めている。外国にルーツを持つ子どもの増加傾向は、中期的には外国にルーツを持つ大人の増加傾向になる。その人々が地域の教育支援にかかわるための環境づくりや制度設計は一定の可能性を秘めているだろう。

さらに、本稿では「学級隔離」を扱ってきたため、特定のバックグラウンドを土台として学級が分けられることを批判的に解釈してきた。だが、逆にはじめからマイノリティの特性に合わせた教育を行うため、つまり多文化教育の一環として分離的な教育が実施される可能性もある。そうした教育は、特殊学級の中で「結果として」ロマ児童だけの学級編制がなされる場合とは異なり、もとより児童の文化的アイデンティティを肯定しながら、社会の文化的多様性を保全することを目的としたプログラムである。当初の目的も、児童に対する教員の指導も、学習カリキュラムの内容も異なる。

日本でも民族学校やインターナショナルスクールは各地にあるが、カリキュラムの柔軟性と公教育課程としての位置づけのバランスが厳しい。

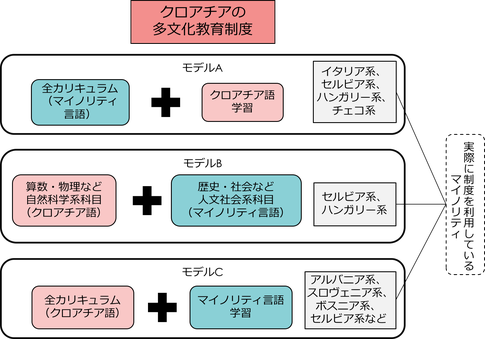

例えば、クロアチアでは多文化教育のABCモデルという制度が採用されており、モデルAはマイノリティの言語で全てのカリキュラムが運営される(クロアチア語は必修科目)。モデルBでは算数や物理などの自然科学系の授業はクロアチア語で実施され、歴史や社会などの人文社会系の授業はマイノリティの言語で実施される。モデルCは、カリキュラムの中でマイノリティ言語を学習する時間を設ける。ナショナル・マイノリティに属する児童だけでなくクロアチア系の児童も、通常の学校・学級とは異なる、これらのモデルを採用した学校・学級へ就学できる。

ただし、クロアチアのロマの場合、ロマの言語的多様性や、その言語で指導できる教員の数が少ないといった理由から、多文化教育の制度を利用してロマ学校・学級を形成できているケースがおそらく存在してこなかった。それゆえ、多文化教育制度とは別の文脈で、通常学級に適応できない子どもたちが「学級隔離」の対象となってしまった。また、多文化教育も運営の方法や制度によっては、主流社会との接点を少なくしてしまう可能性もあり、結果的に子どもたちの「異文化」経験を狭めてしまう場合もある。それだけではなく、日本政府の朝鮮学校に対する無償化除外措置のように、制度的にまさしく隔離の対象とされてしまうという構図も発生しうる。

どんな方向へ進みうるか

教育とは、選べなかったものから選ぶものへ、作られたものから作るものへという運動を、それにかかわる主体が自覚化、内化するプロセスだと思う。もとより教育は型どおりにシステム的に遂行するだけで足りるものではない。それは個々の子どもたちが、自らの意志と複数性を自覚して行動が起こせるようになるとともに、他の主体もまた同じように意思し行動する複数者であることを理解し、相互にケアを受け/与える力を得られるよう、補助するものである。しかし体系的な教育システムは、大量生産的な「教育」の量を確保する点で有効とはいえ、他方では子どもたちに枷をはめて、規格にあう、あわないを判断する枠になってしまう。

だからこそ、教育システムはそのつど現実に合わせて変化させる必要がある。ルーツを異にする子どもたちが増えるということは、社会の人口構成が既存の仕組みからのズレを大きくするということでもある。つまり、「外国人児童が特別支援学級に編成される割合が高い」という現象は、根本的には特別支援教育の調整によってではなく、現行の教育制度の変革によって対応するものとなる。

例えば、通常学級のあり方を変えること。編成の時期・方法をもっと柔軟にすること。1クラスの人数を変えること。学級制はどの段階で/どの段階まで必要なのか問い直すこと。義務教育に入ったばかりの子どもたちに対するカリキュラムを限定し、拘束時間を短くすること。中高生で学ぶ内容・量が、本当に合っているのか考え直すこと。高校生が学校で過ごす時間の長さと、大学生が大学で過ごす時間の長さは、学びの専門性からして逆ではないだろうか。教員の数、労働量と労働時間、正規・非正規のような労働形態、賃金のバランスを、人間的かつ子どもたちにまともに向き合えるようなものに編成しなおすこと。これらはほんの一例であり、かつ方向性を示唆するにとどまる。必要な制度は個別の状況・タイミングに応じて異なるだろう。

その上で、教育課程を修了した後に参入していく社会の形も現実にあわせて変わっていく。しかし単に変化を待つのではなく、積極的に制度を変える必要もある。例えば、外国にルーツを持つ子どもたちがスティグマを負わずに生育していくために、法体系を整え直す必要があるだろう。そもそも、教育を受ける権利/機会を提供する義務は「国民」ではなくすべての人に保障されねばならない。また、子どもたちの選びえないルーツを否定するヘイトスピーチやヘイトクライムの規制は、理念ではなく実行的に対応がとられる形でなされる必要がある。その上で、マイノリティに属する人々の権利を根底的に否定させないために、憲法にマイノリティの権利にかかわる条文を盛り込む必要があるかもしれない。もちろんこれはエスニシティにとどまらず、「障害」やジェンダーについても同じことが言える。

主流社会の定型とのズレを内包した子どもへの教育は、当然にその子どもたちが生きる社会のあり方とダイレクトに結びついている。ロマに対する「学級隔離」は、ロマの人々と非ロマの人々の相互不信と、非ロマの人々によって教育制度が決定されるという権力の非対称的関係上で発生している。それゆえに、制度的な変化をつくる責任は主流社会の側にある。

さらには、「教育過程から社会へ」という一方向的なシステムと認識を変える必要があるかもしれない。教育はそのつどの学びの場として機能し、人々がコミュニケーションをとりながら共存するところに社会が生まれるのなら、その2つは明確に切り分けられるものではなく、また順番に経験すると限ったものでもない。根本的には「教育」、「社会」という言葉で表現されることの意味を問い直す必要がある。この一連の文章でも、何度も教育、社会という言葉を使っているが、言い尽くせないものを固定化してしまっている感覚はつきまとう。もっと言えば「子ども」もそうである。ただし、「大人」の責任を免除しないためにこそ、子どもと大人という言葉は使われる必要がある。

より正確な表現をすれば、大上段に一から問い直すというより、これまであらゆる個別の場所で幾度も発生してきたであろうシステムからのズレを拾いあげ、より柔軟な営みへつなげる起点にすることが必要なのだと思う。その経験は、あちこちの学校、支援団体、自治体で個別に蓄積されているはずである。それをどう制度化し、また制度の外で活かすかだと思う。

その際の基準は効率ではない。場合によって効率的にやる必要があるとして、それ自体が目的であったことは歴史上一度もない。人間の歴史である以上、効率は目的になりえず、目線の先は常にそれをたどる人間ないしは自己の行いそのものへ立ち戻っていく。教育もそうだと思う。その時、子どもと向き合う大人の責任は何に依って立つのだろうか。

山川卓

参考資料

- 奴久妻駿介(2014)「日本における外国人児童生徒『不就学』の実態調査――都道府県教育委員会への質問調査より」『多文化関係学』11号、pp.87-98. <https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmrejournal/11/0/11_KJ00009983786/_pdf/-char/ja>

- TBSラジオ「望月優大・Session-22」「【音声配信】特集『海外にルーツを持つ子どもたちをめぐる問題、その現状と必要な支援とは?』望月優大×田中宝紀×星野ルネ」2018年10月26日 <https://www.tbsradio.jp/306879>

- Jezici i Nacionalizmi (2017) Deklaracija, <http://jezicinacionalizmi.com/deklaracija/>

- Yiasemina Karagiorgi, Loizos Symeou and Gill Crozier (eds.) (2009) Teacher In-Service Training for Roma Inclusion: A Resource Book, Nicosia, <http://www.iaie.org/insetrom/download/handbook/english_inside.pdf>

コメントをお書きください