今年の春頃に流れたニュースに気になるものがあった。国際社会貢献センターが数年前から行ってきた調査の結果、特別支援学級で学ぶ外国人児童の割合が、日本人児童の割合の倍以上にあたるという結果が出たという。2017年度に特別支援学級へ通う児童は、外国人児童では全体のうち5.01%なのに対し、日本人児童では2.26%となっていた(右表)。

特別支援学級について、文科省は「障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの」と説明している。理想を言えば、そもそも教育は個々の子どもと向き合って、その都度最適な環境を整えるものであってほしいが、現実の公教育は大量の子どもを箱に押し込んだうえで、制度的に整えたカリキュラムを通じて行われる。その制度の下で、通常学級とは別の形の支援が必要であるとされた子どものために編成される学級が、特別支援学級ということになる。

12市町ごとの特別支援学級在籍割合

(※市町名は非公表)

| 外国人 | 日本人 | |

| 群馬県内 | 4.94% | 1.38% |

| 岐阜県内 | 7.75 | 2.89 |

| 〃 | 4.57 | 2.66 |

| 静岡県内 | 5.14 | 2.67 |

| 〃 | 6.10 | 2.22 |

| 愛知県内 | 6.64 | 1.72 |

| 〃 | 2.66 | 2.27 |

| 〃 | 4.74 | 1.89 |

| 〃 | 6.79 | 2.33 |

| 三重県内 | 3.95 | 2.37 |

| 〃 | 5.25 | 1.94 |

| 滋賀県内 | 3.57 | 3.64 |

| 計 | 5.01 | 2.26 |

しかし、外国にルーツを持つ子どもにとって必要な支援が、「障害」という形で表現されるものと重なるとは限らない。発達障害が疑われて特別支援学級へ編入されたが、日本語がわからなかっただけであったり、そもそも入学以前に「基礎教育」を受けていなかったことが問題だったというケースもあるという。言語や文化的なふるまいが異なるために通常学級での学習に難しさを覚える子どもにとって、必要な教育環境は他の児童とはまた異なるものだろう。

また、外国にルーツを持つ子どもが日本にルーツを持つ子どもとは異なると認識して、その児童のためにうかつに特別学級を編成することで、後述する学級隔離のような事態を招き、構造的な分断や、ゲットーのような差別的空間を形成してしまう危険性もある。公教育で用いられる言語が十分にできないことで特別支援学級に編入される可能性があるのであれば、それ自体は国籍や民族籍とは異なる位相での問題だが、その児童のルーツや文化的慣習、「人種」的な外見が、一般的に日本の社会で「見慣れた」ものと異なる場合に、特別支援が必要かどうかの判断に影響する可能性がありうることも否定できないことは付言しておく。

さらには、特別支援学級で受けられる教育カリキュラムと通常学級のカリキュラムの差、および卒業した後のキャリアパスに及ぼす影響が、卒業生を受け入れる社会の側のあり方も含めて、考慮される必要がある。ただし何より重要なことは、教育が行われる空間と、その空間にある自己を、子どもたち自身が肯定できることだろう。そして願わくば、教育を通じて子どもたちが自らの意思を育み、世界の中での自己と自己を取り巻く世界をその都度受け入れ、作り変えるための行動が起こせるようになることである。

その意味で、外国にルーツを持つ児童が特別支援学級に多く編入されるということは、単に特別支援教育を行う/受ける人たちの問題ではなく、その人たちを取り巻く全体の教育、その延長線上にある社会のあり方の問題である。つまり、冒頭の統計数値は日本社会のあり方を問うものである。直接には、特別支援学級に編入するか否かを判断する側に求められる言語能力や、見慣れないものと相対する(理解の)姿勢などが問われているだろう。「多文化教育」とも重なるが、主流社会とは異なった土台の上に立つ子どもたちに対して、特別支援学級を含めて、教育の形とはどうあるべきだろうか。

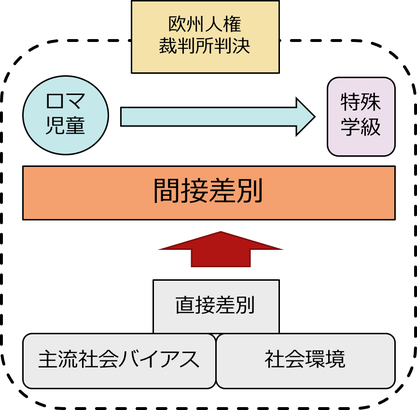

この問題に関して、20年ほど前から欧州で問題とされているロマ児童に対する「学級隔離(school segregation)」のケースから考察してみたい。ロマは欧州各国に居住する、独自のアイデンティティ・共同性を有するとされる人々である。欧州では、1990年代ごろから本格的に、ロマの人々に対する統合政策が必要であるという認識が国際機関によって表明されてきた。一方ではロマの人々の多くが経済的に貧しい状況にあり、他方では激しい差別や迫害によって苦しめられているという認識が、徐々に共有されるようになってきたのである。その上で、教育を通じて貧困から脱し、社会に統合されていくことを期待する点から、ロマ統合政策において教育が重要視されてきた。そのロマの子どもたちが義務教育課程に進学する際に、特殊学級に編入されるケースや、ロマ児童のみの特別学級を編成されることが頻繁にある。そうした措置に対して元児童や親たちが、教育権にかかわる民族的差別であるとして提訴するケースが相次ぎ、2000年代後半から欧州人権裁判所でいくつか重要な判決が出されている。

最初に、そうした判決を見ながら、欧州でのロマ児童に対する教育隔離において何が問題とされ、いかなる論点があるのかを見ていく(①)。さらに、ロマ児童/学生に対する教育にかかわる課題と隔離の問題の全体像を、ロマが一般的に置かれている社会状況と関連して概観する(②)。そのうえで、欧州でのロマの事例から、日本における外国にルーツを持つ子どもたち、および特別支援学級の子どもたちへの教育を支える社会のあり方として、必要とされる方向性を示したい(③)。

①では、欧州人権裁判所で出された諸判決を中心に、ロマの児童がどのようにして特殊学級に編入され、そこで何が問題とされたのかを整理する。

ロマ児童に対する教育隔離が問題とされる上で、メルクマールとなったのが、チェコで起こった事例に対して出されたD.H判決(D.H. and others v the Czech Republic)である。同判決の画期的な点は、ある人種や民族を直接の対象とした差別でなくとも、間接的に特定の人々に不利益を強いる制度設計がなされ、そのように運営されている場合に、間接差別(indirect discrimination)の責任が認められるとした点である。(追記:以下の判例集でDH判決について詳細な解説がされている。佐々木亮「教育における差別の禁止と立証責任:ロマの子どもらを特別学校に編入する措置は間接差別として14条に違反する」『ヨーロッパ人権裁判所の判例II』信山社、2019年、pp.429-433。間接差別が欧州人権裁判所で問われるようになったのは、2000年のThlimmenos v. Greece事件の大法廷判決がターニングポイントであり、この判決もその延長線上にあった。)

この裁判では、チェコ国内のロマに属する元児童18人が、小学校時代(1996〜1999)に学習障害や知的障害を持つ児童のための特殊学級に編入されたことによって、通常の教育を受ける機会を奪われたことを訴えた。特殊学級では、3〜4年生になるまでアルファベット、10以上の数字を習わないなど、通常学級と比較して相当限られた内容の教育が実施されていた。

一方、ロマ児童が特殊学級へ編入されるプロセスは、適正な法手続きにのっとって進められた。ロマ児童は、教育心理士による知能指数検査やテストの結果を受けて、両親の同意を得たのちに、学校長によって決定され、特殊学級へ編入される。原告はすべてテストを受けており、学校長は両親と合意文書を交わしていた。一連の手続きはすべて、特殊学級へ編入される非ロマの児童と同じように、形式的に進められた。

他方で、問題とされたのは、知的障害を持つ児童のための特殊学級においてロマ児童の比率が著しく高いということだった。訴えが起こされた州の小学校では、ロマ児童は全体の2.26%のみであったにもかかわらず、特殊学級では全体の50.3%がロマ児童であった。場所によっては、全体の80〜90%がロマ児童という特殊学級も国内に存在した。明らかに、知的障害を持つ子どもたちのための特殊学級に、異常に高い確率でロマ児童が編入されていたのである。

被告となったチェコ政府は、そこに差別的意図は無かったとし、通常の手続きの結果としてそのような編成になったことを主張した。しかし、欧州人権裁判所大法廷は、提出された統計ほかの資料が間接差別の存在を推定するに十分であり、(差別不在の)挙証責任が政府に移ると判断した。結果として、ロマ児童の特殊学級編入には客観的かつ合理的な正当化が認められないとして、教育を受ける権利との関係で差別禁止の原則の侵害があったと認められたのである。

つまり、制度の形式や法的基準に直接の差別的意図が含まれておらず、その制度に沿った運営がなされていたとしても、それがロマ児童の文化的背景を十分に考慮しないものであり、結果としてロマ児童が特殊学級に編入される割合が著しく高くなる場合に、間接差別が成立することが認められたということである。判決では、テストに関連して3つの問題(1.ロマ文化を考慮してないデザイン、2. ロマに対するバイアスを伴ったテスト結果の解釈、3.不十分な心理学・教育学的理由付け)が指摘されていた。言ってみれば、主流社会とは異なる文化的振る舞いを身に着けた児童が、ただそのことによって知的障害を持っていると判断された場合に、当人の能力ではなく、児童の多様な背景を十分に考慮に入れていない知能テストの形式や、心理士の判断が問われなければならないということが提起されたのである。

チェコのD.H.判決が出た翌年、ギリシャでのロマ児童の学級隔離に関するサンパニス判決(Sampanis and others v. Greece)が出された。この事例では、2005-06年度にある小学校へロマ児童が通学することになったところ、非ロマの親たちによる抗議活動が行われた。ロマ児童に対する通学妨害や、クラスのボイコット活動、ロマ児童に対する嫌がらせなどが頻発し、何度か警察が介入する事態となった。結局、ロマ児童は学校側の措置によって別棟で特別教育を受けることになった。

この事例では、ロマ児童を特別学級に編成するためのテストなど、いかなる客観的指標も示されることなく、明らかに非ロマ児童の親たちによる活動の結果として、ロマ児童が通常学級とは別の教室で教育を受けることになった。つまり、明示的な差別的行動を受けて、隔離がなされたと判断された。ここではDH判決の事例とは異なり、特別学級への編成のプロセスそのものが、形式的な要件すら満たしていなかったのである。ギリシャでは、その後もサンパニ判決(Sampani and others v. Greece)、ラヴィダ判決(Lavida and others v. Greece)などが、ロマ児童の隔離事例として欧州人権裁判所で出されている。

その2年後、クロアチアでの事例に対してオルシュシュ判決(Oršuš and others v. Croatia)が出された。この事例では、15人のロマの元児童たちが、1996〜2006年の間で受けた小学校での教育のうち大半あるいは全ての期間を、ロマ児童のみの学級で過ごすことを余儀なくされた。児童たちは特殊学級に編入された後、通常よりもはるかに薄いカリキュラムを課せられた。また、2003年には非ロマ児童の親たちによるロマ児童の通学妨害などの活動が行われた。通常の教育を受ける機会を奪われた上に、人種差別的な扱いを受けたことで心的被害を受けたとして訴え出たものである。

クロアチア政府は、ロマ児童のみの特別学級の編成が純粋に言語的要件にもとづくものであるとして、差別の意図を否定した。しかし、欧州人権裁判所大法廷は、差別の意図の在不在ではなく、実際的な手段がとられていたか否かを問題視した。すなわち言語的要件によって編成するならば、明確な基準による言語能力の判定、言語習得を目的としたカリキュラム、言語習得した後の通常学級への再編入といった措置が十分にとられていたかどうかを問うた。さらに、DH判決で指摘されたように、ロマ児童の有する文化的背景、ロマの人々が置かれる社会的環境が十分に考慮されているかどうかが問われたのである。結果として、特別学級のカリキュラムが言語習得を重点においていなかったこと、クロアチア語を習得したロマ児童が通常学級へ編入される基準が無かったこと、ロマ児童が非ロマの親たちによる抗議活動等によって、強い敵意や蔑視のもとで、ロマ児童のみの学級で教育を受けなければならなかったことなどから、教育にかかわる間接差別が認定される判決が出された。

3つの判決は、いずれも教育現場で起こった分離を間接差別と判定している。直接差別の場合は特定の属性に基づいて異なった扱いをすることを禁じる。ロマであるというエスニシティを一義的な理由とした隔離は、直接差別にあたる。他方、間接差別は、形式上は中立的な規定、手段、実践によって、特定の集団が悪影響を及ぼされることを指している。これは、ロマであることを理由とした「隔離」でなく、特定の要件に基づく分類基準そのものがロマに属する人々を差別的構造に置くようなものである場合、それが知能指数であろうが言語的要件であろうが、正当化できないということを示している。その基準が合理性を持つためには、判定を受ける人々の特性まで十分に考慮された、あるいは判定する側のバイアスが十分に踏まえられたものでなければならないということである。

また、全ての判決に通底していることは、ロマ児童を取り巻く社会の、ロマに対する差別を考慮に入れているということである。DH判決では、親たちがあえてロマ児童のみの学級への編入を希望したことの背景として、チェコでのロマに対する差別的な社会環境が触れられている。自分の子どもが非ロマと同じ学級に入ることを希望すれば、それを望まない学校や教育委員会からの嫌がらせを受ける上に、同じロマの人々から裏切り者と見られるかもしれない。また、ロマ児童のみの学級であれば、少なくとも子どもが教室内で非ロマからの差別的言動を受ける危険も少ない。ここでは、最初から統合的な教育の可能性が現実的なものとして見えていない。そのうえで、ロマ児童のみの学級を希望するか否かを問われたというのである。さらにサンパニスとオルシュシュ判決の事例では、非ロマの親たちが、ロマ児童と自分たちの子どもが同じ学級/学校に編入されることに抗議する動きが存在していた。ここでは明確にロマ児童が直接差別の対象として隔離されるように要求されていた。その延長線上に、学校による特別学級の編成があった。これらの事例からは、マジョリティとは異なるルーツ、文化的背景、アイデンティティを有する人たちの子弟が教育を受ける際に、その人々を取り巻く社会環境によって一定の制約を受けている可能性を考慮しなければならないということが見てとれる。

次稿(②)では、ロマを取り巻く社会的状況と、教育現場でのロマ児童の学習内容および学校からの指導がいかに関わり合っているかを論じたい。

(山川卓)

参考文献

- 「【解説】特別支援学級での日本語指導」『宇都宮大学 HANDSプロジェクト だいじょうぶnet.』2010年11月20日<http://www.djb.utsunomiya-u.ac.jp/report/149/>

- 朝日新聞「特別支援学級在籍率、外国人の子が日本人の倍:民間調査」2018年6月24日<https://www.asahi.com/articles/ASL4T43HKL4TUHBI01G.html>

- 共同通信「外国人児童5%が特別学級:制度整わず受け皿化か」2018年5月5日<https://this.kiji.is/365451063769236577?c=39546741839462401>

- 田中宝紀「外国にルーツを持つ子どもの発達障害ーことばか環境か」2016年6月13日<https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakaiki/20160613-00058776/>

- ニッケイ新聞「特別学級の在日伯人児童激増=知的障害増加? それとも…」2016年4月8日<http://www.nikkeyshimbun.jp/2016/160408-71colonia.html>

- 文部科学省「特別支援教育について」<http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main.htm>(2018年11月15日閲覧)

- “Case and Comment: Oršuš v Croatia (Application No.15766/03)”, European Human Rights Law Review, 2010(4), pp.431-435.

- “Case and Comment: Sampanis v Greec (Application No.32526/05)”, European Human Rights Law Review, 2008(5), pp.677-681.

- European Court of Human Rights, Case of D.H. and Others v. The Czech Republic, 57325/00, 13 November 2007.

- ――――, Case of Sampanis and Others v. Greece, 32526/05, 5 June 2008.

- ――――, Case of Oršuš and Others v. Croatia, 15766/03, 16 March 2010.

- Hobcraft, Gemma, “Roma Children and Education in the Czech Republic: DH v Czech Republic: Opening the Door to Indirect Discrimination Findings in Strasbourg?”, European Human Rights Law Review, 2008(2), pp.245-260.

- Möschel, Mathias, “The Strasbourg Court and Indirect Race Discrimination: Going Beyond the Education Domain”, The Modern Law Review, 80(1), 2017, pp.121-132.

コメントをお書きください