何か/誰かについて語るということは、何を意味しているのだろう。

誰かについて語ることには、語る者と語られる者をつなぐ共同性(の契機)が潜在する。語られる誰かは、コミュニケーションの中で描写されることによって、その人として、特定の具体的な個人として語られ、他の個人との相対的関係の上におかれる。

同時に、語られる誰かはそこにいない。存在したとしても、語られることは、自己ではなく他者として場にあることを意味する。具体的な個人として語られながら、その個人は自己としての個、経験の総体としての個ではない。語りは経験を切り取る、あるいは超える作用をともなう。

他者化する語りに対して、自己をもって抵抗する。「お前に何がわかる」という言葉は、対象化され経験を否定される理不尽に対して、怒りとともに発せられる。

しかし、抵抗に制限をかけられる人もいる。場の権力関係において発話を制限される人、声を上げたところで聞き入れてもらえない人、そもそも反駁することが不可能な人。その人たちは語りによって歪められたとしても、そのまま客体とされてしまう。

語りによって最も根源的に客体化される者は死者である。

お通夜やお葬式で、家族、親戚、知人が集まって、故人の思い出を語るという場面はしばしばある。それによって、残された人々は故人がいなくなった空間をつなぎとめようとし、また故人が存在した事実を世界にとどめようとする。しかし、それは同時に、故人は二度と自ら語ることのできない、語られるものになったことを意味する。生者が語ることを通じて、死者の経験は残された世界に回収され、死者は永遠に沈黙する。

ところが、死者について語らない、逆に生者のほうが沈黙するという規範を共有する人々が各地にいる。例えば、左地亮子が自身のフィールド調査をまとめた著書で語られている、フランスのマヌーシュの人々である。マヌーシュの人々は、誰かが亡くなったときに沈黙する。葬儀で故人を悼んだ後、死者の名や死者についての思い出がお互いに語られることはなく、故人が居住していたキャラヴァンを含めて、死者に属していたものは放棄される。死者が持っていた名は、直接当人をささない文脈であっても、口にすることがためらわれる。

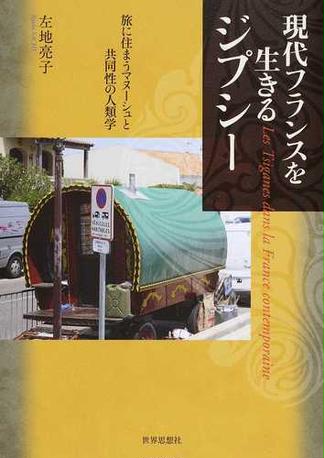

左地はマヌーシュの沈黙を、死者にかんして語らないことによって、その個別性を集団の物語に回収しない姿勢として見る。死者は生者の言葉を打ち消すことができない。世界にとどまる生者の言葉はどこまでも一方的になる。それゆえ、死者が個として生きた経験に敬意を払い、歪めないための態度を徹底するには、沈黙するしかない。同時に、残された生者の死者に対する関係も、沈黙を通じた服喪によってその個別性を守られる。表象しないことによってのみ、真実が保たれるという消極的な普遍性への志向が見出されるという(左地亮子『現代フランスを生きるジプシー:旅に住まうマヌーシュと共同性の人類学』世界思想社、2017、219-238)。

共同体を積極的な形式で理解すると、意志を持った諸個人が集まり、お互いのコミュニケーションを通じて、継続的な結びつきを持つというイメージになる。そこでは、自らの意志とは無関係に出生した個人が、他者との関係を通じて意志を育み、有為な主体としてかかわり、共同体を構成していく。

一方、死者に対する沈黙は、消極的に共同性の契機を形成する。故人の唯一性が沈黙によって個としての境界線を画定されるという事実は、複数者によって認識されることで意味をなす。語られうる記憶が潜在しながら、沈黙が共有されている。死を迎え、有為な主体として行為しえなくなった個人の不在を媒介として、その人が生きていた事実が記憶されながら、その人について語られないことによって、生の痕跡を覚えている者たちの薄い接合が準備される。言葉にされないことの意味は、有為の共同体として境界線が画定されることなく、常にぼんやりとした、塗りつぶされない領域を見せることにあるように思う。

新たに世界に参入してくる人は、何らかの集団性=特殊歴史的環境を背景にして具体的な個=唯一の経験として生まれてくる。逆に、唯一の個でありながら共同体の中で生きてきたものは、死によって個として完結し、集団性の内に浮遊する。その死に対して、大きな物語の共有ではなく沈黙をもって向き合うことは、個を消失させるのではなく、バラバラな多様性としてとどめるのでもなく、画定されないままに共通でいられることを準備する過程なのではないか。それは生き物の死に限らず、出来事や言葉の死にも共通するように思える。

「ようわからんけど、なんかおるな」というレベルでの共存は、死に対する最大の敬意は完全な沈黙であるということを認識することによってのみ可能だと思う。「なんかおるけど、まあええか」というレベルでの共存は、死者は語れないことを踏まえた上で、なお死者について語ろうとする時に生まれるのではないか。

沈黙は語りによって破られる。語ることができないということは、不可能の意味ではなく、経験への敬意を意味している。ある局面を超えたものを言葉で表現できないことを認めるのではなく、むしろあるはずなのに、語りによって見えなくなってしまうものがありうることを認める。言い換えれば、最大限の敬意を払うためには沈黙するしかない一方で、いつでも語られることを待っている事実があることを意味する。それは解釈によって変わるというものではなく、孤高の事実として触れることを許さないというものでもなく、常に一時的な不在を通じて、共有される場を作り出すかもしれない可能性として世界に存在しない。そうして復活を待っている。

言葉は死者を復活させる。世界は言葉を通じて小さな死と再生を繰り返す。リアルな描写とは、死者が語れないことを踏まえながら、それでも語ろうとすることを通じて可能になる。それは死んだものを生き返らせることにつながる。死に対する敬意と、死者の復活が矛盾しながら完全に併存することが、共同性の条件なのだろうか。

人間はいずれ死ぬが、自らが死ぬことを知っている。記憶しているが、語らないことで個として成立せしめられる(意識上で生き続ける)。語られたら、実態的な形で物語が残る代償として、それは「作られたもの」になる。存在するということは、「作られたもの」でありながら「作るもの」であるという矛盾する同一性を生きることであると思う。不在となった死者は、唯物的には生者の世界で「作るもの」になることはできない。しかし裏返しに、沈黙を通じて、生者の世界から覆い隠されることによって、語られないことによって、作られた世界を動かす「作りうるもの」としての作用を、死者は果たすことになる。

それは、「作るもの」としての個ではなく、「作られないもの」としての個が保存されていることによって可能になる。沈黙によって閉ざされることで可能性に開かれる。さらには、その閉ざされた個を媒介として共同性が開く可能性をもつ。有為によって分断されない共同性を志向することは、「作られたもの」になる手前の「作られないもの」としての死者を通じて可能なのかもしれない。

というようなことを、昨年11月に起こった「スプリトにある第二次世界大戦中のレジスタンスの銅像をおっさんがぶっ壊そうとし、引き倒したら自分が下敷きになった」という、「パルチザンの闘士は処刑された76年後にファシストの足を折った」アネクドート的事件から連想した。

(山川卓)

コメントをお書きください